Federica Mariotti: il mito dell'attore in epoca AI

Perché rappresentare non è raccontare storie, ma rendere abitabile la fragilità umana.

Il cinema, come il teatro e come il sogno, è uno spazio sottratto alla sorveglianza della ragione. Un territorio in cui ciò che normalmente viene represso, corretto, normalizzato, può affiorare senza chiedere permesso. Qui l’attore non rappresenta semplicemente una storia: mette a disposizione il proprio corpo come luogo di passaggio. Non parla solo di sé, ma di ciò che attraversa tutti. Diventa il punto in cui l’inconscio individuale e quello collettivo si incontrano, si urtano, si riconoscono.

Recitare non significa esprimersi. Significa esporsi. Accettare la possibilità di non coincidere con l’immagine che si ha di sé. In una società che pretende identità stabili, profili riconoscibili, efficienza continua e controllo emotivo, l’attore introduce una frattura. Disturba perché mostra ciò che si tenta di nascondere: che l’identità non è compatta, ma instabile; non è un dato, ma una costruzione fragile, sempre provvisoria. Sul palco, come davanti alla macchina da presa, l’io non si rafforza: vacilla. E in questa oscillazione si rivela.

L’arte non serve a spiegare la verità. Serve a renderla sopportabile. Nietzsche lo aveva compreso: senza la mediazione simbolica dell’arte, la verità sarebbe insostenibile. Il cinema e il teatro non argomentano, non dimostrano. Incarnano. Il corpo dell’attore diventa il luogo in cui il dolore, il desiderio, la paura e la colpa prendono forma prima ancora di diventare parole. Il corpo sa. Sa ciò che il linguaggio fatica a contenere.

Per questo il cinema autentico non rassicura. Non consola. Non pacifica. Espone. Costringe lo spettatore a sostare davanti a ciò che solitamente evita. L’attore non trasmette un messaggio: è egli stesso il messaggio. È la presenza viva di una contraddizione. Nell’antichità l’uomo trovava senso nel mito e nella polis; oggi si chiede all’attore di affermarsi, di riuscire, di diventare qualcuno. Ma l’arte non serve a diventare qualcuno. Serve, piuttosto, a perdersi. A consentire all’io di dissolversi temporaneamente dentro una forma che lo oltrepassa.

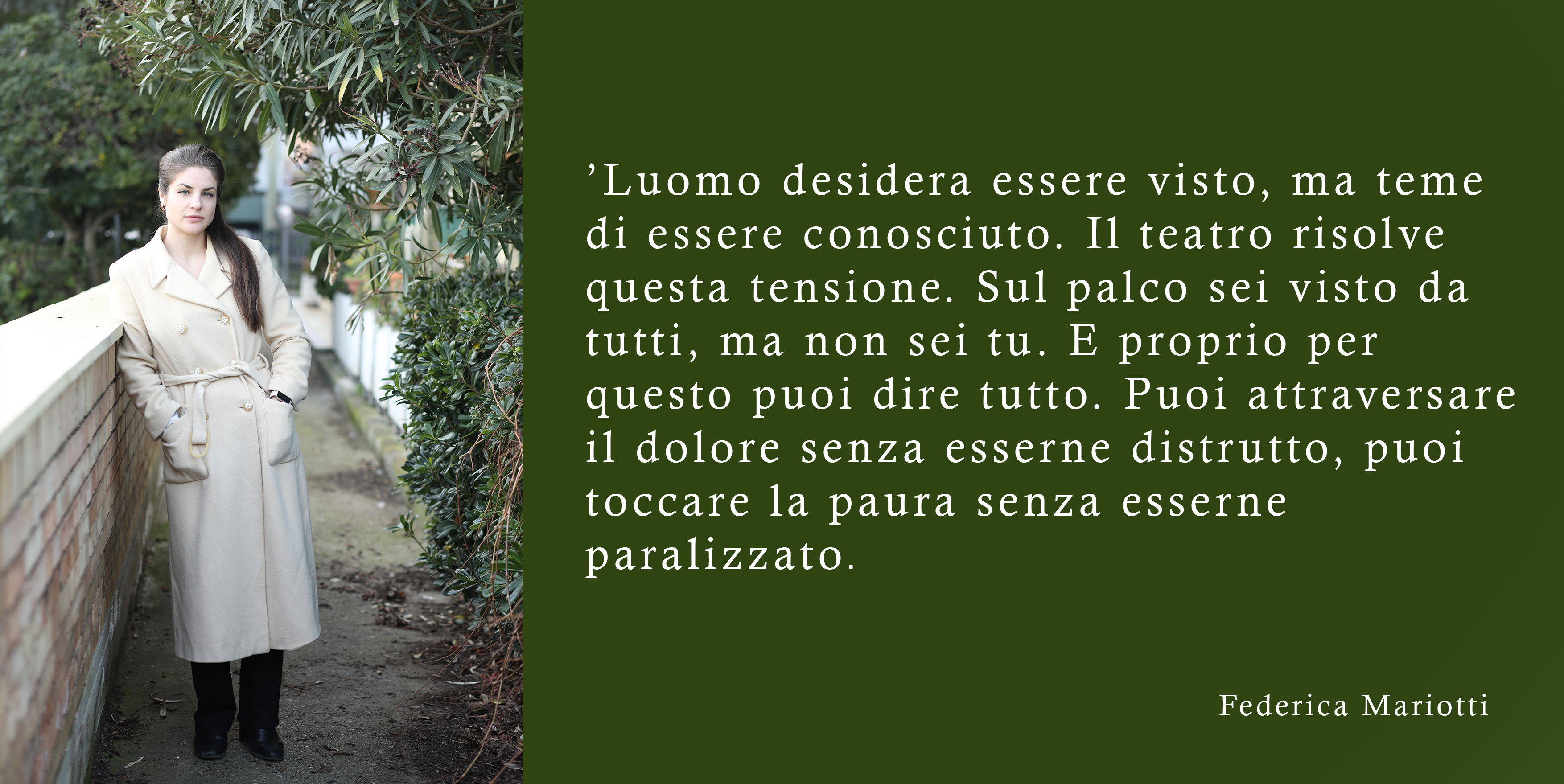

Chi recita davvero non cerca visibilità, ma sparizione. Sparire dentro una struttura simbolica che permetta di dire ciò che, nella vita quotidiana, sarebbe indicibile. Freud aveva colto questa tensione fondamentale: l’uomo desidera essere visto, ma teme di essere conosciuto. Il cinema risolve questo paradosso. Espone il corpo allo sguardo di tutti, ma lo protegge attraverso il ruolo. E proprio per questo rende possibile la verità.

L’attore accetta un rischio raro: lasciarsi attraversare dal conflitto umano senza difese. Non interpreta il dolore, lo rende abitabile. Non spiega l’angoscia, la espone. È per questo che il cinema e il teatro non possono morire, anche quando vengono dati per superati. Finché l’uomo avrà paura di guardarsi senza maschere, avrà bisogno di qualcuno che le indossi al posto suo.

E io sento questa necessità come qualcosa che non ho scelto. In un tempo che chiede prestazione, velocità, successo, recitare non è un gioco né un passatempo. È un modo per restare nel mondo quando il mondo diventa troppo stretto. Il cinema è il luogo in cui l’uomo ricorda di non essere una funzione, un algoritmo, un profilo. Ma una ferita pensante. E l’attore è colui che accetta di essere quella ferita, davanti agli altri, per gli altri.

Redazione

Autore dell'articolo